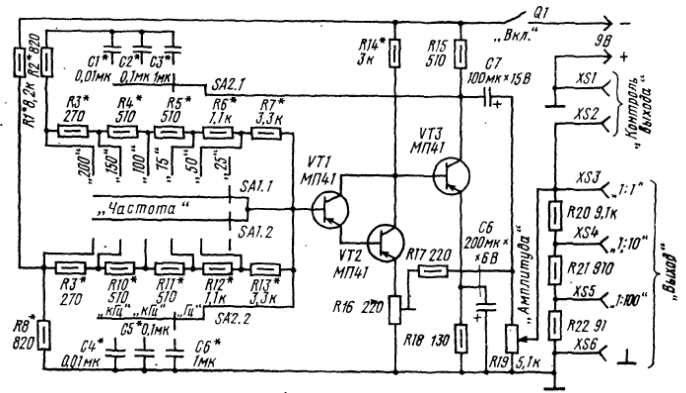

Принципиальная схема генератора сигналов ЗЧ изображена на рис.

Он представляет собой двухкаскадный усилитель ЗЧ, охваченный цепями положительной и отрицательной обратных связей. В первом каскаде работают транзисторы VT1 и VT2, включенные по схеме составного транзистора, во втором— транзистор VT3, включенный по схеме с общим эмиттером. Для улучшения работы генератора на низших частотах рабочего диапазона применена непосредственная связь между каскадами.

Цепь положительной обратной связи, благодаря которой усилитель превращается в генератор электрических колебаний, состоит из двух ячеек: последовательной и параллельной. В зависимости от положения переключателей SA1 и SA2 в последовательную ячейку входят конденсаторы C1, C2 или СЗ и резисторы R2—R7, в параллельную — конденсаторы С4, С5 или С6 и резисторы R8—R13. Обе RC-ячейки образуют плечи делителя переменного напряжения, снимаемого с нагрузочного резистора R15 транзистора VT3 выходного каскада.

Напряжение с RC-ячеек подается в цепь базы составного транзистора VT1VT2.

Этот делитель напряжения обладает частотно-избирательными свойствами, поэтому усилитель само возбуждается на определенной частоте, которая зависит от емкости конденсаторов и сопротивлений резисторов, включенных в цепь

положительной обратной связи.

В транзисторных генераторах сигналов ЗЧ частоту колебаний обычно изменяют с помощью сдвоенного блока переменных резисторов группы Б, включенных в плечи делителя переменного напряжения.

В описываемом генераторе вместо сдвоенного переменного резистора применены наборы постоянных резисторов R2—R7 и R8—R13, включаемые полностью или частично в цепь положительной обратной связи переключателем SA1 Резисторы R2 и R8, R3 и R9 и т.д. подобраны попарно при налаживании. С одного под диапазона на другой генератор переводят переключателем SA2, включающим в «цепь положительной обратной связи конденсаторы С1— СЗ и С4—С6, также подобранные попарно (С1 и С4, С2 и С5, СЗ и С6) при налаживании. На принципиальной схеме генератора переключатели SA1 и SA2

показаны в положениях, соответствующих частоте колебаний 25 Гц.

Цепь отрицательной обратной связи служит для уменьшения искажений формы выходного сигнала генератора. Напряжение этой обратной связи снимается с нагрузочного резистора R15 оконечного каскада и через конденсатор С7, резистор R17 и подстроечный резистор R16 подается в цепь эмиттера транзистора VT2 первого каскада.

Температурная стабилизация режима работы составного транзистора VT1VT2 осуществляется резисторами R1, R8 и R16, причем резистор R8 входит и в частотозадающую цепь генератора. Напряжение смещения на базу транзистора VT3 снимается с коллектора составного транзистора. Для улучшения условий самовозбуждения на низших частотах резистор R18 в эмиттерной цепи транзистора VT3 зашунтирован конденсатором С8 большой емкости.

С нагрузочного резистора R15 оконечного каскада напряжение генератора подается через конденсатор С7 на переменный резистор R19, а с его движка — на гнезда XS2, XS3 и делитель (аттенюатор) выходного напряжения, составленный из резисторов R20—R22. Сопротивления резисторов этого делителя выбраны с таким расчетом, чтобы напряжения на гнездах XS4 и XS5 стали равными соответственно 1/10 и 1/100 части от всего напряжения, поданного на делитель.

Следует иметь в виду, что выходное напряжение делится в указанных соотношениях только в том случае, если сопротивление нагрузки (например, входное сопротивление усилителя звуковой частоты) значительно больше выходного сопротивления генератора.

Для контроля выходного напряжения предусмотрены гнезда XS1 и XS2, к которым можно подключить вольтметр переменного тока.

В генераторе использованы следующие детали: переменные резисторы СП-1(R16 и R19), постоянные резисторы МЛТ; конденсаторы МБГО (СЗ, С6), К40У-9 (С1, С2, С4, С5), К50-6 (С7 и С8); транзисторы МП41 (можно заменить на МП40, МП42) со статическим коэффициентом передачи тока h21э= 60… 80. Переключатель SA1—галетный на 11 положений (используются

только шесть) и два направления (заводское обозначение 11П2Н), SA2 — также галетный, но на пять положений и два направления EП2Н), выключатель Q1 —тумблер ТВ2-1.

Литература

МРБ 1213. Борисов В.Г., Фролов В.В. Измерительная лаборатория начинающего радиолюбителя (3-е изд.)